Intelligente Gebäude bedeuten, dass Wohnungen und Häuser zunehmend mit intelligenten Technologien ausgestattet werden. Sie sorgen nicht nur für mehr Komfort, sondern helfen Antworten auf Herausforderungen wie alternde Gesellschaft oder den Klimawandel zu finden.

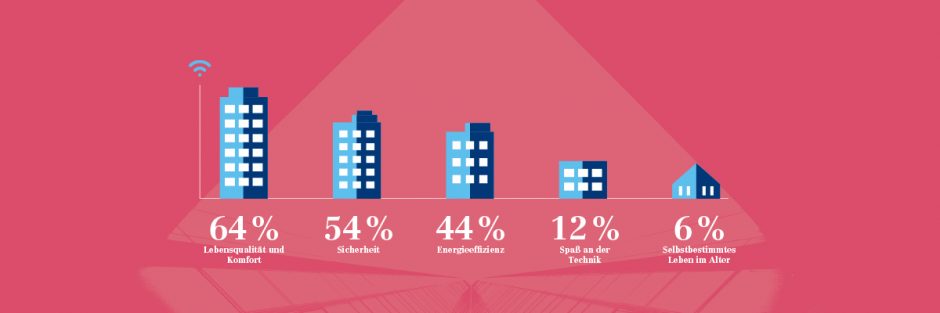

Es sprechen gleich mehrere Gründe dafür, aus dem Zuhause ein Smart Home zu machen. Für die meisten Nutzer ist das Plus an Komfort und Lebensqualität das Hauptkriterium dafür, in einem intelligenten Gebäude zu leben. Das ergab eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom in 2019. Mehr als die Hälfte der Befragten wollen vor allem ihre vier Wände sicherer machen. Zum Beispiel wollen sie dies durch intelligente Alarmsysteme, smarte Rauchmelder oder eine Hightech-Videoüberwachung erreichen.

Gerade im Rahmen der aktuellen Diskussion über den Klimawandel wird aber immer wichtiger, dass Smart-Home-Technologien ein wichtiger Baustein für ein energieeffizienteres Leben sind. Scheint die Sonne, regelt sich die Heizung automatisch herunter. Verlassen alle Bewohner das Haus, schaltet das System in den Energiesparmodus.

Intelligente Gebäude bieten ein sicheres Zuhause auch im Alter

Länger und selbstbestimmt zuhause zu leben. Das nennen zwar aktuell noch relativ wenige Menschen als Grund dafür, Smart-Home-Technologien zu nutzen, doch die Bedeutung dieses Themas wächst. „Smart-Home-Anwendungen sind nicht nur etwas für Jüngere. Auch für Senioren bietet das Smart Home viele Vorteile und kann helfen, damit jeder möglichst lange in seinen eigenen vier Wänden leben kann“, betont Dr. Sebastian Klöß, Bitkom-Referent für Consumer Technology.

So erkennt eine sensorgesteuerte Orientierungsbeleuchtung automatisch, wenn jemand nachts aus dem Bett aufsteht, um beispielsweise zur Toilette zu gehen. Was Stürze im Dunkeln vermeidet. Sollte der Bewohner doch einmal gestürzt und hilflos sein, kann das intelligente Gebäude Angehörige oder Rettungskräfte benachrichtigen. Bevor ein Brand ausbricht, schaltet ein smarter Herd die Herdplatte aus, wenn sie nach dem Kochen versehentlich angelassen wurde. Türsensoren überwachen, ob jemand die Wohnung zu einer ungewöhnlichen Zeit verlässt oder generell die Öffnungszeiten einer Wohnungstür. „All diese Smart-Home-Funktionen helfen Älteren in ihrem Zuhause, genauso aber auch Singles, Paaren und Familien mit Kindern“, so Klöß.

Hausgeräte per Sprache steuern

Dabei wird immer öfters die Sprache zur Bedienung des Smart Homes eingesetzt. Laut einer Bitkom-Umfrage vom Mai 2020 steuern rund dreiviertel der Nutzer von Alexa, Siri & Co. ihre Haushaltsgeräte mit Sprachassistenten. Und zwar unterstützen die intelligenten Geräte zum Beispiel die Beleuchtung, die Heizung oder Haushaltsroboter. „Intelligente Sprachassistenten entwickeln sich rasant und sind in immer mehr Geräten verfügbar. Von der Dunstabzugshaube bis zum Auto“, sagt Bitkom-Experte Klöß. „Eine Gerätesteuerung per Stimme wird künftig so selbstverständlich sein wie das Knöpfedrücken oder Wischen auf einem Display.“

Energie sparen, Emissionen vermeiden

Doch smarte Technologien sind nicht nur beim privaten Wohnen sinnvoll. Gerade in Gewerbebauten können sie die Effizienz deutlich erhöhen und erheblich zur Ressourcenschonung beitragen, wie Abel Samaniego, Gründer und CEO von Dabbel erklärt: „Eine optimale Steuerung der Gebäudesteuerungssysteme ist heute unerlässlich, da der Gebäudesektor 40 Prozent des Energieverbrauchs und 39 Prozent der CO2-Emissionen in Europa ausmacht. Mehr als 50 Prozent dieser Energie wird ineffizient genutzt und mehr als 28 Prozent davon sind auf menschliches Versagen oder falsche Kontrollentscheidungen zurückzuführen.“

Das Unternehmen hat ein KI-System entwickelt, dass auf die vorhandene Gebäudeleittechnik aufsetzt und bisher manuell gesteuerte Ressourcen deutlich effizienter verwaltet. Durch die autonome Kontrolle sollen der Energieverbrauch um 40 Prozent gesenkt werden und sich menschliche Fehler bei der Bedienung der Gebäudetechnik um bis zu 80 Prozent reduzieren lassen.

Intelligente Bürogebäude

Doch intelligente Systeme können noch viel mehr. So verbindet eine Cloud-Plattform der Firma Edge Technologies alle technischen Systeme des nordamerikanischen Hauptquartiers von Unilever. Das 325.000 qm große Gebäude in Englewood Cliffs, New Jersey, hat eine vollständige Modernisierung aller Gebäudesysteme hinter sich. Nun ist es mit intelligenten Gebäudetechnologien ausgestattet.

Es sind Tausende von Sensoren für das Klimasystem, die Zutrittskontrolle und die Aufzüge installiert. Und auch moderne LED-Leuchten mit Sensoren für Tageslicht und Bewegung sind eingebaut. Internet of Things Systeme ermöglichen es dem Gebäude, aus dem Verhalten der Bewohner zu lernen und sich an ihre Präferenzen zu erinnern. So konnte zum einen der Energieverbrauch des Gebäudes um 50 Prozent gesenkt werden. Zum anderen gibt das System den Mitarbeitern die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu reservieren, eine gegenseitige Lokalisierung und ihre persönliche Klimaanlage anzupassen. Und das alles über eine einzige App auf ihrem Smartphone.

Eines der nachhaltigsten und intelligentesten Gebäude weltweit ist The Edge in Amsterdam. Es misst kontinuierlich Belegung, Bewegungen, Beleuchtungsstärke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Darauf basierend werden die Gebäudesysteme, einschließlich LED-Beleuchtung mit Ethernet-Stromversorgung, so gesteuert, dass eine maximale Effizienz erreicht wird. Zur Steuerung der Heizungs- und Klimaanlagen erkennt das Gebäude zudem die Nummernschilder der Mitarbeiter, die gerade in die Tiefgarage gefahren sind. Erst dann startet die Klimatisierung des entsprechenden Arbeitsplatzes nach den Wünschen des Mitarbeiters. Selbst die Kantine profitiert von dem intelligenten Gebäude. Das System sagt auf Basis von in der Vergangenheit erfassten Daten sowie unter Zuhilfenahme von Verkehrs- und Wetterinformationen, wie gut die Kantine besucht sein wird. Was die Verschwendung von Lebensmitteln vermeidet.

So leisten vernetzte Infrastrukturen von intelligenten Gebäuden und einzelnen Wohneinheiten einen wesentlichen Beitrag. Nicht nur für eine erfolgreiche Energiewende, sondern auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.